|

[Home |

| [zurück] | |

| Den nachfolgenden Angaben zu den Ehrenmitgliedern der DMG liegen die Festschriften zugrunde, die die DMG zu ihrem 50-jährigen und 100-jährigen Bestehen herausgegeben hat, sowie biografische Angaben im Vereinsorgan „Glasers Annalen”. |

|

|

|

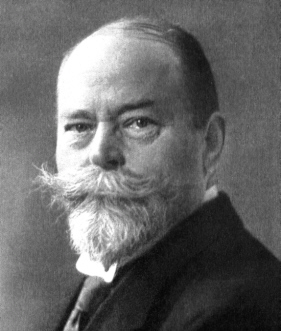

Carl Hoppe

Hoppe war Gründungsmitglied, von 1881 bis 1898 Mitglied des Vorstandes und seit 1894 Ehrenmitglied. |

|

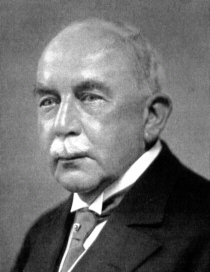

Ludwig Alexander Veitmeyer

Veitmeyer bekleidete seit Bestehen des Vereins bis zu seinem Tode das Amt des 1. Vorsitzenden, von den Mitgliedern nicht nur als Fachmann, sondern auch als Mensch hoch geschätzt. Kein Gebiet menschlicher Geistestätigkeit war ihm fremd, eine glänzende Rednergabe und Schlagfertigkeit in der Diskussion ihm eigen. Er bedachte den Verein mit einem Vermächtnis von 30.000 Mark, um aus den Zinsen alle ein bis zwei Jahre Preisaufgaben auszuschreiben. Er war Gründungsmitglied und seit 1895 Ehrenmitglied. |

|

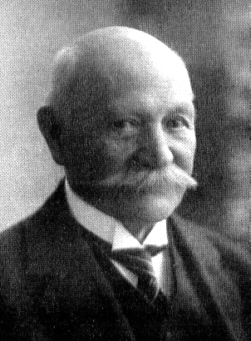

Moritz Stambke

|

|

Hermann von Budde

Ehrenmitglied seit 1906. |

|

Emil Callam

Er war Gründungsmitglied, von 1889 bis 1898 Mitglied des Vorstandes, von 1899 bis 1908 Stellvertreter des Säckelmeisters und Schriftführer und seit 1906 Ehrenmitglied. |

|

Friedrich Carl Glaser

|

|

Richard Pintsch

Dem Vorstand hat Pintsch von 1894 bis 1919 angehört. Er war Gründungsmitglied und seit 1910 Ehrenmitglied. |

|

Carl Wichert

Wichert wurde bekannt durch seine Reibungsversuche an Rädern, Schienen und Bremsklötzen sowie durch Versuche mit Luftdruckbremsen. Seit 1889 arbeitete wieder im Ministerium – seit 1894 als Geheimer Baurat, wo er ab 1904 als Leiter der maschinentechnischen Abteilung bis weit über das Pensionsalter hinaus wirkte. Er erwarb sich große Verdienste um den Ausbau des deutschen Eisenbahnmaschinenwesens. Zu seinem 70. Geburtstag wurde von der Norddeutschen Wagenbau-Vereinigung mit 20.000 Mark der Grundstock für die Wichert-Stiftung gelegt. Anlässlich der 25-Jahr-Feier des Vereins im Jahr 1906 wurde Wichert in Anerkennung seiner Verdienste von der Technischen Hochschule Berlin die Würde eines Dr.-Ing. E. h. verliehen. Wichert war Gründungsmitglied und seit 1889 Mitglied des Vorstandes. Von 1899 bis 1920 bekleidete er das Amt des 1. Vorsitzenden, 1912 wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. |

|

August Rustemeyer

Rustemeyer war Gründungsmitglied, Vorstandsmitglied von 1881 bis 1919 und Ehrenmitglied seit 1920. |

|

Viktor Schlesinger

|

|

Robert Hermann Garbe

In Oppeln als ältester Sohn eines Schlossermeisters geboren, besuchte Garbe einige Jahre die Lateinschule in Proskau (Oberschlesien), bis ihn wirtschaftliche Schwierigkeiten der Familie zwangen, den Schulbesuch zu unterbrechen und das Schlosser- und Maschinenbauerhandwerk zu erlernen. Nach Beendigung der Lehrzeit besuchte er die Breslauer Bauschule, und anschließend arbeitete er in der Hauptwerkstatt Breslau der Oberschlesischen Eisenbahn. Nach Fahrdienst und 1867 bestandener Lokomotivführer-Prüfung bezog Garbe die Provinzial-Gewerbeschule in Brieg, deren Abschlussprüfung er „Mit Auszeichnung” bestand. Ein Staatsstipendium ermöglichte ihm den Besuch der Königlichen Gewerbeakademie in Berlin.

Garbe war Gründungsmitglied und seit 1922 Ehrenmitglied. |

|

Max Geitel

Geitel wurde 1886 Mitglied des Vereins, dem er von 1899 bis 1914 als 2. Vorsitzender und von 1921 bis 1926 als 2. Schriftführer angehörte. Mit seinen Fähigkeiten als Dichter, Redner und Künstler hat er als langjähriges Mitglied des Geselligkeitsausschusses und später als dessen Vorsitzender vorbildlich gewirkt. Ehrenmitglied seit 1922. |

| Carl Müller

(1847 — 1929) |

Aus Saalfeld stammend, kam

Müller zur Königlichen Ostbahn und wurde 1877

Maschinenmeister. Nach kurzer Beurlaubung zu den Rumänischen Staatsbahnen (CFR)

leitete er die Werkstätten in Berlin Revaler Straße und in Wittenberge. Nach

fünfjähriger Tätigkeit im Lokomotivbeschaffungsdezernat der Königlichen

Eisenbahn-Direktion Berlin war er dann im Ministerium für das Maschinenwesen

zuständig. Durch Unterstützung von Robert Hermann Garbe (einer der großen

Pioniere des Dampflokomotivbaues, siehe oben) erwarb sich Müller um die Einführung

des Heißdampfes besondere Verdienste. Als Wirklicher Geheimer Oberbaurat und

Dr.-Ing. E. h. schied er 1917 aus dem aktiven Dienst. Für das 1923 von

Staatsminister Wirklichem Geheimen Rat Hoff, Staatssekretär Kumbier und

Ministerialdirektor Dr.-Ing. E. h. Anger herausgegebene Werk „Das

deutsche Eisenbahnwesen der Gegenwart” schrieb er den Abschnitt

„Lokomotiven mit Zubehör”. Aus Saalfeld stammend, kam

Müller zur Königlichen Ostbahn und wurde 1877

Maschinenmeister. Nach kurzer Beurlaubung zu den Rumänischen Staatsbahnen (CFR)

leitete er die Werkstätten in Berlin Revaler Straße und in Wittenberge. Nach

fünfjähriger Tätigkeit im Lokomotivbeschaffungsdezernat der Königlichen

Eisenbahn-Direktion Berlin war er dann im Ministerium für das Maschinenwesen

zuständig. Durch Unterstützung von Robert Hermann Garbe (einer der großen

Pioniere des Dampflokomotivbaues, siehe oben) erwarb sich Müller um die Einführung

des Heißdampfes besondere Verdienste. Als Wirklicher Geheimer Oberbaurat und

Dr.-Ing. E. h. schied er 1917 aus dem aktiven Dienst. Für das 1923 von

Staatsminister Wirklichem Geheimen Rat Hoff, Staatssekretär Kumbier und

Ministerialdirektor Dr.-Ing. E. h. Anger herausgegebene Werk „Das

deutsche Eisenbahnwesen der Gegenwart” schrieb er den Abschnitt

„Lokomotiven mit Zubehör”.Müller war Gründungsmitglied und seit 1922 Ehrenmitglied. |

|

Carl Otto Schrey

Schrey war Gründungsmitglied, von 1893 bis 1920 Mitglied des Vorstands und Ehrenmitglied seit 1923. |

|

Paul Denninghoff

Ab 1906 war Denninghoff Mitarbeiter im Redaktionsstab und von 1922 bis 1938 Schriftleiter von Glasers Annalen. Er trat 1900 dem Verein bei und war von 1908 bis 1915 Mitglied des Vorstandes. Nach dem Tode von Ludwig Glaser übernahm er 1916 das Doppelamt als Schriftführer und Säckelmeister bis 1930. 1929 erfolgte seine Ernennung zum Ehrenmitglied. |

|

Oswald Strasser

Der Verein, dem er 1884 beitrat, schätzte Strasser als bewährten Mitarbeiter im damaligen literarischen Ausschuss. Ehrenmitglied seit 1929. |

|

Gustav de Grahl

De Grahl war Baurat und seit 1921 Mitglied der Akademie des Bauwesens. Seine Ingenieurtätigkeit wurde von der Technischen Hochschule Danzig durch die Verleihung des Dr.-Ing. E. h. gewürdigt. De Grahl ist Erfinder des Pilgerschritt-Kalibers, mit dem es erst möglich wurde, dünnwandige nahtlose Rohre zu walzen (1891). Er war auch der erste, der die Schmidt'schen Heißdampf-Motoren in Aschersleben auf ihre Wirtschaftlichkeit untersuchte. Als Ingenieur des Dampfkessel-Revisions-Vereins hat de Grahl die ersten Versuche mit Kohlenstaubfeuerung gemacht. Sein 1911 herausgegebenes Erstlingswerk „Wirtschaftlichkeit der Zentralheizung” war ein Sammelwerk von Forschungsarbeiten, deren Ergebnisse jenen der Technischen Hochschule Berlin widersprachen und de Grahl in einen langwierigen Prozess verwickelten, aus dem er in allen Instanzen als Sieger hervorging. Das in mehreren Auflagen 1915 erschienene 2. Werk „Wirtschaftliche Verwertung der Brennstoffe” warnte vor der Verschwendung unserer Kohlenvorräte. Sein 1927 veröffentlichtes 3. Werk betraf die „Verwertung von Abfall und Überschuss-Energie”. 1929 hat de Grahl eine Berufung als Professor an die Technische Hochschule Berlin abgelehnt. De Grahl war Mitarbeiter vieler technischer Zeitschriften, so auch von Glasers Annalen, in denen er unter anderem Aufsätze über „Richtlinien für die Verbrennung minderwertiger Brennstoffe” (1922), „Zur Frage der Brennstaubfeuerung für Lokomotiven” (1923), „Betrachtungen über Heizungsanlagen bei Zugrundelegung verschiedener Energieformen” (1927) und „Zur Treibstoff-Frage” (1936) veröffentlichte. 1931 erschien im Verlag von Glasers Annalen sein Werk „50 Jahre Deutsche Maschinentechnische Gesellschaft 1881 bis 1931”. Dem Verein gehörte de Grahl seit 1907 an. Er wurde 1916 in den Vorstand gewählt, wo er von 1921 bis 1924 als 1. Vorsitzender wirkte. Ehrenmitglied seit 1930. |

|

Georg Nicolaus

Der in Dobergast, Kreis Strehlen (Schlesien) als Sohn eines Lehrers geborene Nicolaus legte am Gymnasium Strehlen 1892 sein Abitur ab und absolvierte ein halbjähriges Praktikum in Breslau. Sein achtsemestriges Maschinenbaustudium an der Technischen Hochschule Berlin schloss er „mit Auszeichnung” ab, wofür er einen Staatspreis erhielt. Seiner militärischen Dienstpflicht genügte er 1896/97 beim Eisenbahn-Regiment Nr. 2, dem er auch später als Reserveoffizier angehörte. Anschließend durchlief er eine Ausbildung zum Regierungsbauführer bei den Eisenbahn-Direktionen Breslau und Kattowitz. 1898 beteiligte er sich an dem Wettbewerb um den Beuth-Preis, wobei die von ihm eingereichte Arbeit als Baumeisterarbeit angenommen wurde. Im gleichen Jahr trat Nicolaus der DMG bei. 1900 nahm er als Regierungs-Baumeister seinen Dienst bei der Generaldirektion der Reichseisenbahnen in Straßburg auf. Es folgten eine Studienreise in die USA im Frühjahr 1902 und im Herbst des gleichen Jahres eine Beurlaubung als Telegraphen-Ingenieur zum Reichspostamt nach Berlin. 1906 wurde Nicolaus unter Ernennung zum Bauinspektor Vorsteher der Maschinenabteilung der Reichsdruckerei. Hier entstand auch seine Dissertation über „Die technischen Anforderungen des Wertpapierdruckes”, mit der er 1910 an der Technischen Hochschule Berlin zum Dr.-Ing. promovierte. Mit Beginn des 1. Weltkriegs übernahm Nicolaus als Hauptmann d. R. eine Eisenbahn-Kompanie, mit der er in Osteuropa eingesetzt war. Nach Kriegsende kehrte er in die Reichsdruckerei zurück, die ihm viele Anregungen und international beachtete Neuerungen verdankt. So entwickelte er eine Kupferdruck-Rotationsmaschine, mit der das Handdruckverfahren zur Herstellung von Kupferstichen ersetzt wurde und die eine große Bedeutung für den Druck von Banknoten und Wertpapieren erlangte. 1921 erfolgte seine Ernennung zum Oberregierungs- und Baurat. Vor Erreichen der Altersgrenze wurde er 1933 in den Ruhestand versetzt, was ihn nicht an weiterer fachlicher Tätigkeit – als Gutachter, als Verfasser von Abhhandlungen über die Geschichte des Papiergeldes, als Berater – hinderte. So hatte er von einem Staat in Südamerika den Auftrag zur Errichtung einer modernen Banknoten- und Wertpapierdruckerei erhalten, zu dessen Ausführung es jedoch infolge seines überraschenden Todes – er starb 1936 beim Unfall eines Postautos in der Rhön – nicht mehr kam. In der DMG hat sich Nicolaus insbesondere durch eine intensive Mitarbeit im Geselligkeits-Ausschuss hervorgetan. Unterstützt durch seine Frau und seine drei Töchter trug er viel zur Ausgestaltung der Weihnachtsfeiern und anderer geselliger Veranstaltungen mit eigenen Texten und Liedern bei. Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgte 1935 beim Weihnachtsfest. |

|

Friedrich Hentschel

Der aus Neurode (Schlesien) stammende Hentschel studierte nach Ablegung des Abiturs an der Technischen Hochschule Berlin Maschinenbau. Nach der 1900 bestandenen Staatsprüfung zum Regierungsbaumeister war er in der Konstruktionsabteilung des Reichs-Marineamtes und anschließend bei der Königlichen Eisenbahn-Direktion Berlin tätig. Sein weiterer Berufsweg führte ihn zum Kaiserlichen Patentamt. Im September 1905 trat Hentschel dem Verein bei und wurde 1936 Ehrenmitglied. |

|

Wilhelm Theobald

Der Sohn eines Amtsgerichtsrats in Homberg (Bezirk Kassel) ging nach dem Maschinenbaustudium an der Technischen Hochschule Hannover und nach der 1896 mit Auszeichnung bestandenen Großen Staatsprüfung zur Kaiserlichen Werft Wilhelmshaven. Nach wechselnden Industrietätigkeiten ging Theobald 1903 zum Kaiserlichen Patentamt nach Berlin, wo er in verschiedenen Abteilungen zum Regierungsrat und 1921 zum Oberregierungsrat aufstieg. Eine für den „Verein deutscher Blattgold-Fabrikanten” verfasste Denkschrift über Goldschlägerkunst erweiterte er zu einer Dissertation. Der auf zahlreichen Gebieten literarisch tätige Dr.-Ing. Theobald wurde durch die „Technik des Kunsthandwerks im 10. Jahrhundert: Der Theophilus Presbyter diversarium artium schedula” bekannt – eine Übersetzung aus dem Lateinischen, der er ein Fachwörterverzeichnis beifügte. Dieses Buch beschäftigte 15 Jahre lang seine Freizeit ebenso wie zahlreiche Fachaufsätze, die er unter anderem auch in Glasers Annalen über verschiedene maschinentechnische Fachgebiete veröffentlichte, wie: „Stoßfreies Überfahren der Gleislücken von Schiebebühnengleisen” (1920), „Die Lokomotivbezeichnungen verschiedener Länder” (1927), „Zehn Jahre Aluminium-Leichtbau an amerikanischen Eisen- und Straßenbahnwagen” (1934), „Neuere amerikanische Gelenklokomotiven” (1935), „Russische 2 G-Güterzuglokomotive” (1936), „Hundert Jahre Doppelstock-Personenwagen auf deutschen und ausländischen Bahnen” (1937). Theobald trat im Januar 1905 dem Verein bei und wurde 1939 zum Ehrenmitglied ernannt. |

|

Otto Brandes

Geboren in Essen, absolvierte der Kaufmannssohn das Realgymnasium seiner Vaterstadt. Auf die einjährige Praktikantenzeit in der Hauptwerkstätte Speldorf folgte das Maschinenbaustudium an der Technischen Hochschule Hannover. Als 1901 ernannter Regierungsbaumeister war er als Abnahmebeamter im Direktionsbezirk Essen tätig, danach als Hilfsarbeiter bei der Königlichen Eisenbahndirektion Kassel. Bis Oktober 1914 war er Vorstand des Werkstättenamts Darmstadt (Wagen) und kam dann in den Westen als Amtsvorstand im Feldeisenbahndienst. Bis Kriegsende als Abteilungsvorstand bei der Militär-Eisenbahndirektion 3 in Hirson tätig, war er vom Waffenstillstand bis Mai 1919 in Brüssel mit der Übergabe und Rückführung von Eisenbahnmaterial beschäftigt. 1920 kam Brandes als Oberregierungsbaurat zum Eisenbahn-Zentralamt Berlin. Von 1921 bis 1923 war er als Ministerialrat bei der Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn tätig. Danach übernahm er bis 1937 eine Beratertätigkeit bei der Firma Julius Pintsch AG. Der Gesellschaft trat er 1920 bei und gehörte dem Vorstand seit 1927 viele Jahre an. Ehrenmitglied seit 1941. |

|

Eugen Brückmann

Der aus Riga stammende Brückmann ging nach beendetem Maschinenbaustudium zu Richard Hartmann, Chemnitz, wo er sich als Konstrukteur zum Direktor emporarbeitete. 1905 ging er in gleicher Stellung zu Schwartzkopff und übernahm bald den Vorsitz im Vorstand. Der Ausbau der neuen Werkanlagen in Wildau fällt in diese Zeit. Sein besonderes Interesse galt der Entwicklung der Heißdampflokomotive, wie seine zahlreichen in deutschen und ausländischen Zeitschriften veröffentlichten Aufsätze zeigen, besonders das 1920 erschienene Werk „Heißdampflokomotiven mit einfacher Dehnung des Dampfes”. Nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand beschäftigte er sich als Aufsichtsratsmitglied nach 1930 weiterhin in seinem Fachgebiet. Brückmann trat 1906 dem Verein bei und ist Ehrenmitglied seit 1941. |

|

Erich Metzeltin

Auf technisch-literarischem Gebiet, insbesondere für den Lokomotivbau, war er bis zuletzt rege tätig. In der Sammlung Göschen erschien 1933 seine Broschüre über „Die Lokomotiven mit Antrieb durch Dampf, Druckluft und Verbrennungsmotoren”. Im Fachschrifttum stammen zahlreiche Beiträge von ihm, in Glasers Annalen unter anderem über „Lokomotivbau und Lokomotivindustrie in Frankreich” (1918), „Die G 91-Lokomotive der Deutschen Reichsbahn” (1924), „Indische Schmalspurlokomotiven” (1926), „Zur Geschichte der Brennstaubfeuerung bei Lokomotiven” (1928), „Garratt-Schnellzuglokomotiven für die Südafrikanischen Eisenbahnen” (1928), „Gelenklokomotive Bauart Franco” (1933), „Lokomotivbetrieb vor hundert Jahren” (1937), „Die Transsaharabahn” (1937) und „Erinnerungen an die Anfänge der Braunschweigischen Eisenbahn” (1938). Metzeltin trat 1907 dem Verein bei und wurde 1941 zum Ehrenmitglied ernannt. |

|

Karl Schmelzer

Als Sohn des Kesselrevisors Schmelzer in Saarbrücken geboren, absolvierte er dort das Gymnasium und in der Eisenbahn-Hauptwerkstätte seine praktische Tätigkeit. Nach dem Maschinenbaustudium an der Technischen Hochschule Aachen begann er bei der Eisenbahn-Direktion Saarbrücken die Ausbildung als Regierungsbauführer, die ihn nach der 2. Staatsprüfung als Regierungsbaumeister einberief. Seit 1905 war Schmelzer bei der Eisenbahn-Direktion Berlin unter Garbe tätig und wirkte auch als Schriftführer des Lokomotivausschusses. Eine vierjährige Beurlaubung führte ihn nach China, wo er unter Julius Dorpmüller am Bahnbau Tientsin – Pukow beschäftigt war. Seine „Mitteilungen über die Tientsin—Pukow-Bahn”, die er 1911 in Glasers Annalen veröffentlichte, geben Zeugnis über seine Tätigkeit in China. Anfang 1914 wurde er Vorstand des Werkstättenamts Berlin 1b, das er 1919 nach der Rückkehr aus dem Militär-Eisenbahndienst wieder übernahm. Schmelzer wurde 1920 Mitglied der Eisenbahn-Direktion Berlin, wo er – als Oberregierungsbaurat – das Dezernat für maschinelle Bahnanlagen bis zu seiner Pensionierung innehatte. Über seine Fachtätigkeit veröffentlichte er in Glasers Annalen mehrere Beiträge, unter anderem „Über die Bedeutung stetiger Betriebsüberwachung für die Wirtschaftlichkeit elektrischer Schiebebühnen- und Drehscheiben-Antriebe” (1926), „Schotterwagen mit Selbstentladung” (1927), „Der neue Lokomotivschuppen auf dem Verschiebebahnhof Tempelhof” (1932) und „Zur Entwicklung der Brückenwaage” (1940). Seit 1906 Mitglied des Vereins, übernahm Schmelzer 1908 den Vorsitz des Geselligkeitsvereins und 1938 die Schriftleitung von „Glasers Annalen”, die er bis 1950 erfolgreich führte. Ehrenmitglied seit 1943. |

|

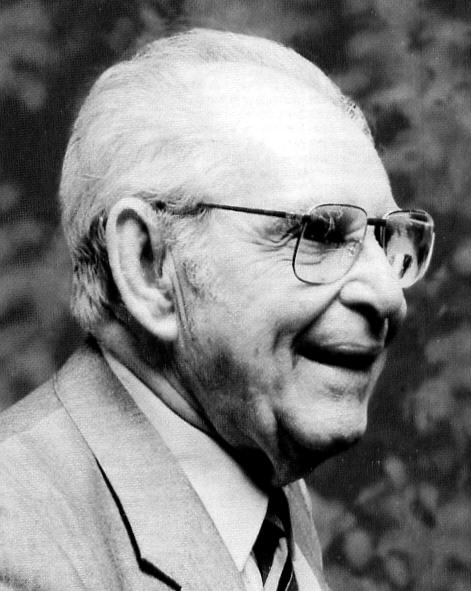

Karl Fischer

Zur Deutschen Maschinentechnischen Gesellschaft kam er 1929 und wurde 1944 zum 1. Vorsitzenden gewählt, der er bis 1957 blieb. In dieser Zeit gelang es ihm, durch geschickte Verhandlungspolitik mit dazu beizutragen, dass die Gesellschaft nicht nur erhalten blieb, sondern auch selbständig weiterarbeiten konnte. Nach 1945 erwarb er sich große Verdienste um die Wiederbelebung der Gesellschaft. Zusammen mit der Vereinigung der Regierungsbauführer „Motor” führte er die Ausschreibung der Beuth-Aufgabe und die Verleihung des Beuth-Preises wieder ein. 1958 setzte ein Autounfall seiner erfolgreichen Vorstandstätigkeit ein jähes Ende. Ehrenmitglied seit 1956. |

|

Karl Walter Kaißling

Der 1900 in Düsseldorf Geborene nahm als Abiturient noch kurze Zeit am Ersten Weltkrieg teil. Dem Maschinenstudium an der Technischen Hochschule Karlsruhe folgten die Ausbildung bei der Deutschen Reichsbahn und die Große Staatsprüfung im Mai 1925, nachdem er im Jahr zuvor die Beuth-Medaille errungen hatte. Zwanzigjährige Reichsbahntätigkeit führte ihn in verschiedene Ausbesserungswerke, darunter als Werkdirektor nach Potsdam, später als Mitarbeiter von Geheimrat Dr.-Ing. E. h. Peter Kühne ins Reichsverkehrsministerium (RVM). Dem Wirken als Dezernent und als Werkstättenbezirksleiter folgte die Leitung des Werkstättenreferats im RVM und die Ernennung zum Ministerialdirigenten. Nach 1945 gehörte Kaißling dem Transport Advisory Committee in Bielefeld an. Von 1948 an war er wissenschaftlicher Berater für den Verkehrsfahrzeugbau bei der Aluminiumindustrie. Von 1956 bis 1957 war er Vizepräsident des Bundesbahn-Zentralamts Minden. Einer kurzen Referentenzeit im Bundesministerium für Verkehr folgte 1960 die Ernennung zum Ministerialdirektor im Bundesministerium für Atomenergie, wo er bis zur Pensionierung 1965 tätig war. Die Studiengesellschaft „Leichtbau der Verkehrsfahrzeuge”, zu deren Gründern er gehörte, ernannte ihn zum Ehrenmitglied. Der Deutschen Maschinentechnischen Gesellschaft trat er 1924 bei, war Mitglied des Vorstandes von 1969 bis 1972 und ist Ehrenmitglied der DMG seit 1973. |

|

Gerhard Krienitz

1946 trat Gerhard Krienitz in die Bahnabteilung der AEG ein, wo er entscheidend zum Wiederaufbau von deren Bahnaktivitäten beitrug und die wiedereinsetzende Entwicklung der deutschen Bahntechnik wesentlich mitgestaltete. Er war an den Elektrifizierungsvorhaben der Deutschen Bundesbahn und ausländischer Bahnen beteiligt und war Mitbegründer der 50-Hz-Arbeitsgemeinschaft. 1955 wurde er zum Prokuristen und 1958 zum Direktor der AEG ernannt. 1955 erhielt er einen Lehrauftrag „Elektrische Bahnen” an der Technischen Universität Berlin, die ihn 1961 zum Honorarprofessor ernannte. Neben seiner leitenden Tätigkeit in der Bahnabteilung der AEG wirkte er als Hochschullehrer an der Ausbildung des Nachwuchses mit, war er als Prüfer beim Oberprüfungsamt tätig, erweckte er die Deutsche Maschinentechnische Gesellschaft (DMG) wieder zum Leben und leitete sie. Als Mitherausgeber und Autor prägte er die Zeitschrift „ZEV+DET Glasers Annalen – Die Eisenbahntechnik” über Jahrzehnte und führte sie zu internationalem Ansehen. 1981 ernannte ihn die DMG zum Ehrenmitglied und zu ihrem Ehrenvorsitzenden. Gerhard Krienitz verstarb 1996 in seiner Wahlheimat Berlin, in seiner Geburtsstadt München fand er seine letzte Ruhestätte. Testamentarisch vermachte er der DMG-Stiftung einen größeren Geldbetrag, die seither den Namen DMG-Krienitz-Stiftung trägt. |

|

Wolfgang Harprecht

Der gebürtige Essener studierte nach dem in Goslar abgelegten Abitur von 1950 bis 1955 an der Technischen Hochschule Braunschweig und der TU Berlin Elektrotechnik. Nach der Diplomprüfung war er zunächst im Dynamowerk von Siemens, Berlin, tätig und trat 1956 in den Dienst der Deutschen Bundesbahn. 1958 legte er die Zweite Staatsprüfung für den höheren technischen Verwaltungsdienst ab und war danach in verschiedenen Positionen tätig. Seine wissenschaftliche Ausbildung ergänzte Harprecht in den Jahren 1960 bis 1962 durch ein betriebswirtschaftliches Studium an der Universität München. Mehrere Tätigkeiten als Berater bei ausländischen Bahnverwaltungen unterbrachen seine erfolgreiche Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbahn. 1973 wurde er Leiter der Zentralen Bahnstromversorgung und drei Jahre später Referent in der Bahnbauzentrale.

Nach dem Ausscheiden 1993 aus dem aktiven Dienst bei der DB übernahm Harprecht bis 1997 Consultingtätigkeiten für die seinerzeitige AEG Bahnfahrwegsysteme GmbH und die einschlägige deutsche Industrie für verschiedene Projekte des Ministeriums für Eisenbahnwesen der Volksrepublik China. 1997 setzte Harprecht bei der Gesellschaft für Organisation, Planung und Ausbildung GmbH seine Beratungstätigkeit fort. Der DMG gehört Harprecht seit 1953 an, von 1956 bis 1993 war er Mitglied des Gesamtvorstandes (Schatzmeister von 1969 bis 1971, Geschäftsführer von 1971 bis 1979). 1959 wurde er im Rahmen des Beuth-Wettbewerbs mit dem Beuth-Preis und der Beuth-Medaille ausgezeichnet. 1989 wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. 1997 wurde ihm von der DMG für seine großen Verdienste bei der Einführung der Drehstromantriebstechnik und der Fortentwicklung des 16 2/3-Hz-Bahnstromsystems die Beuth-Ehrenmedaille verliehen. |

|

Erich Houzer

Houzer wurde 1971 Mitglied der DMG, seit 1973 gehörte er dem Vorstand an. 1981, im Jahr des 100-jährigen DMG-Bestehens, wählte ihn die Mitgliederversammlung als Nachfolger von Prof. Gerhard Krienitz zum Ersten Vorsitzenden. Dieses Amt übte er mit großem Engagement und Erfolg bis 1989 aus. 1991 wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. |

|

Rudolf Josef Bockhorni

Seine umfangreiche Berufserfahrung stellte Bockhorni auch überbetrieblich zur Verfügung. So gehörte er verschiedenen Montagetarifausschüssen an und war stellvertretender Vorsitzender des Fachverbandes Fahr- und Freileitungen im Zentralverband der Elektrotechnischen Industrie (ZVEI). Der Deutschen Maschinentechnischen Gesellschaft trat er 1973 bei, von 1979 bis 1995 war er als Schatzmeister Mitglied des Vorstandes. 1999 ernannte ihn die DMG zum Ehrenmitglied. |

|

Der gebürtige Heidelberger Görlitz legte 1956 am humanistischen Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg die Abiturprüfung ab und studierte anschließend Maschinenbau an der Technischen Hochschule Karlsruhe. Seine Diplomarbeit bei der Bundesbahndirektion Karlsruhe befasste sich mit dem „Entwurf einer Nebenbahn-Diesellokomotive für 1.000 mm Spurweite”. Seine erfolgreiche berufliche Laufbahn begann Görlitz 1962 bei den Fried. Krupp Maschinenfabriken, Essen, wo er zunächst mit der Konstruktion und Projektierung von Diesellokomotiven betraut war. Von 1967 bis 1970 war er im Werk Augsburg der MAN Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A. G. als Abteilungsleiter sowohl für den Einbau als auch für den Verkauf von Bahnmotoren zuständig. Der Fried. Krupp GmbH, Krupp Industrie- und Stahlbau gehörte er von 1970 bis 1983 an, wo er ab 1976 den Produktbereich Verkehrstechnik leitete und 1979 zum Direktor ernannt wurde. 1983 wechselte Görlitz als Leiter des Geschäftsbereichs Lokomotiven und Verkehrssysteme zur Krauss-Maffei AG nach München. 1987 wurde er zum Geschäftsführer der Krauss-Maffei Verkehrstechnik GmbH berufen. Im Jahr 2000 schied Görlitz aus dem 1999 als Siemens Krauss-Maffei Lokomotiven GmbH in den Siemens-Konzern eingegliederten Unternehmen aus und trat in den Ruhestand.

Der Deutschen Maschinentechnischen Gesellschaft diente Görlitz ebenfalls langjährig in vielen Funktionen. So war er seit 1981 als Beisitzer Mitglied des Gesamtvorstandes, bekleidete von 1989 bis 1999 das Amt des Ersten Vorsitzenden der DMG und gehörte dem Gesamtvorstand anschließend weiter bis 2005 als Beisitzer an. Im Beuth-Ausschuss arbeitete er bis 2005 mit. Im Jahr 1999 wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Seine großen Verdienste bei der Entwicklung und Produktion von Hochleistungslokomotiven und sein langjähriges ehrenamtliches Engagement für die DMG und weitere für den Schienenverkehr wesentliche Institutionen wurden von der DMG im Jahr 2001 durch die Verleihung der Beuth-Ehrenmedaille gewürdigt. |

|

Als langjähriges DMG-Mitglied erklärte sich Bognar mit anstehender Pensionierung bereit, die Funktion des Schatzmeisters der DMG zu übernehmen. Dieses Amt übte er von 1995 bis 2005 mit der Genauigkeit eines Bilanzbuchhalters aus, dank seines Geschicks bei der Anlage und Verwaltung des Vermögens der DMG sorgte er für deren gesunde finanzielle Basis und für eine ausreichende Liquidität zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben. In dankbarer Würdigung seiner Verdienste wurde er im Jahr 2011 zum Ehrenmitglied ernannt. |

|

|

| [zurück] [Seitenanfang] |

Veitmeyer war langjähriges Mitglied des

Patentamtes und später als Zivilingenieur

auf dem Gebiet der Wasserversorgung und Entwässerung von Städten und des

Leuchtfeuerwesens hervorragend tätig. Anlässlich seines 75. Geburtstages am

5. November 1895 wurde er in Anerkennung seiner großen Verdienste um die

Ausgestaltung des Leuchtfeuerwesens und um die Förderung der gesamten

Maschinentechnik durch Verleihung des Charakters als Geheimer Baurat

ausgezeichnet.

Veitmeyer war langjähriges Mitglied des

Patentamtes und später als Zivilingenieur

auf dem Gebiet der Wasserversorgung und Entwässerung von Städten und des

Leuchtfeuerwesens hervorragend tätig. Anlässlich seines 75. Geburtstages am

5. November 1895 wurde er in Anerkennung seiner großen Verdienste um die

Ausgestaltung des Leuchtfeuerwesens und um die Förderung der gesamten

Maschinentechnik durch Verleihung des Charakters als Geheimer Baurat

ausgezeichnet. Der in Klein Lübers (Bezirk Magdeburg) Geborene wurde 1853 Maschinenmeister bei der

Bergisch-Märkischen Eisenbahn (BME) und leitete von 1863 bis 1873 die Werkstätte

Witten als Obermaschinenmeister. 1874 wurde Stambke als Direktionsmitglied der BME

in Elberfeld zum Eisenbahndirektor ernannt. Unter den Maschineningenieuren war er

der Erste, der 1881 in das Königlich Preußische Ministerium der öffentlichen

Arbeiten als Vortragender Rat berufen wurde. Bis 1895 war er für die

Eisenbahnmaschinentechnik verantwortlich, wobei er durch die Einführung der

„Normalien” bekannt geworden ist. In Glasers Annalen 1895-I, S. 86,

berichtet er unter dem Titel über „Die geschichtliche Entwicklung der

Normalien für die Betriebsmittel der preußischen Staatsbahnen in den Jahren 1871

bis 1895”. Als Geheimer Oberbaurat trat er 1895 in den Ruhestand. Er war der

erste Chef des Prämierungsausschusses (heute Beuth-Ausschuss), Gründungsmitglied, von

1890 bis 1902 im Vorstand und seit 1900 Ehrenmitglied.

Der in Klein Lübers (Bezirk Magdeburg) Geborene wurde 1853 Maschinenmeister bei der

Bergisch-Märkischen Eisenbahn (BME) und leitete von 1863 bis 1873 die Werkstätte

Witten als Obermaschinenmeister. 1874 wurde Stambke als Direktionsmitglied der BME

in Elberfeld zum Eisenbahndirektor ernannt. Unter den Maschineningenieuren war er

der Erste, der 1881 in das Königlich Preußische Ministerium der öffentlichen

Arbeiten als Vortragender Rat berufen wurde. Bis 1895 war er für die

Eisenbahnmaschinentechnik verantwortlich, wobei er durch die Einführung der

„Normalien” bekannt geworden ist. In Glasers Annalen 1895-I, S. 86,

berichtet er unter dem Titel über „Die geschichtliche Entwicklung der

Normalien für die Betriebsmittel der preußischen Staatsbahnen in den Jahren 1871

bis 1895”. Als Geheimer Oberbaurat trat er 1895 in den Ruhestand. Er war der

erste Chef des Prämierungsausschusses (heute Beuth-Ausschuss), Gründungsmitglied, von

1890 bis 1902 im Vorstand und seit 1900 Ehrenmitglied.

Aus Neuenkirchen a. Blies stammend, besuchte Glaser die Kreisgewerbeschule in

Kaiserslautern und studierte das Berg- und Hüttenfach in Leoben. Er war von 1861

bis 1869 im Abnahmedienst bei „Chemin de Fer du Nord” in Paris tätig

und zeichnete sich 1870/71 im Feldeisenbahndienst durch erfolgreiche Pionierarbeit

aus. Der Königliche Commissionsrat und Patentanwalt gründete am 1. Januar 1877

die Zeitschrift „Annalen für Gewerbe und Bauwesen”. Die bald

„Glasers Annalen” genannte Zeitschrift, seit 1881 Organ des Vereins und

zu Ansehen und Bedeutung gelangt, baute Glaser 33 Jahre lang bis zu seinem Tode

zielstrebig aus. 1890 erhielt er den Titel Geheimer Kommissionsrat. Von 1881 bis

1910 gehörte er als Säckelmeister und Schriftführer dem Vorstand an. Er war

Gründungsmitglied und seit 1906 Ehrenmitglied.

Aus Neuenkirchen a. Blies stammend, besuchte Glaser die Kreisgewerbeschule in

Kaiserslautern und studierte das Berg- und Hüttenfach in Leoben. Er war von 1861

bis 1869 im Abnahmedienst bei „Chemin de Fer du Nord” in Paris tätig

und zeichnete sich 1870/71 im Feldeisenbahndienst durch erfolgreiche Pionierarbeit

aus. Der Königliche Commissionsrat und Patentanwalt gründete am 1. Januar 1877

die Zeitschrift „Annalen für Gewerbe und Bauwesen”. Die bald

„Glasers Annalen” genannte Zeitschrift, seit 1881 Organ des Vereins und

zu Ansehen und Bedeutung gelangt, baute Glaser 33 Jahre lang bis zu seinem Tode

zielstrebig aus. 1890 erhielt er den Titel Geheimer Kommissionsrat. Von 1881 bis

1910 gehörte er als Säckelmeister und Schriftführer dem Vorstand an. Er war

Gründungsmitglied und seit 1906 Ehrenmitglied. Pintsch war Fabrikbesitzer, Mitglied der Akademie des Bauwesens, Ehrenmitglied der

Polytechnischen Gesellschaft und Dr.-Ing. E. h. In erster Linie

Gasfachmann, hat er dazu beigetragen, den Einfluss Englands in der deutschen

Gastechnik zu brechen. In Gemeinschaft mit seinem Vater schuf er Gasmesser und

Gaserzeugungsapparate, die auch im Ausland geschätzt wurden. So stammte z. B.

die Beleuchtung des Suezkanals von der Firma Pintsch. Auf dem Gebiet der

Gasbeleuchtung der Eisenbahnwagen war Pintschs Firma nach Einführung des

komprimierten Fettgases und der zugehörigen Druckregler führend. 1886 brachte

Pintsch mit Dr. Auer von Welsbach den ersten für Gasglühlicht brauchbaren

Bunsenbrenner heraus, der den Siegeszug des Auerlichts ermöglichte.

Pintsch war Fabrikbesitzer, Mitglied der Akademie des Bauwesens, Ehrenmitglied der

Polytechnischen Gesellschaft und Dr.-Ing. E. h. In erster Linie

Gasfachmann, hat er dazu beigetragen, den Einfluss Englands in der deutschen

Gastechnik zu brechen. In Gemeinschaft mit seinem Vater schuf er Gasmesser und

Gaserzeugungsapparate, die auch im Ausland geschätzt wurden. So stammte z. B.

die Beleuchtung des Suezkanals von der Firma Pintsch. Auf dem Gebiet der

Gasbeleuchtung der Eisenbahnwagen war Pintschs Firma nach Einführung des

komprimierten Fettgases und der zugehörigen Druckregler führend. 1886 brachte

Pintsch mit Dr. Auer von Welsbach den ersten für Gasglühlicht brauchbaren

Bunsenbrenner heraus, der den Siegeszug des Auerlichts ermöglichte. Der gebürtige Königsberger trat 1872 als

Maschinenmeister in den preußischen

Staatsdienst. Bei der Königlichen Eisenbahn-Direktion (KED) Bromberg leitete er das

maschinentechnische Büro. Bereits 1875 wurde er in das Ministerium für Handel,

Gewerbe und öffentliche Arbeiten als Hilfsarbeiter berufen. Beim Betriebsamt der

Berliner Stadt- und Ringbahn war er an ihrer Inbetriebnahme beteiligt, ehe er 1883

Mitglied der KED Berlin wurde.

Der gebürtige Königsberger trat 1872 als

Maschinenmeister in den preußischen

Staatsdienst. Bei der Königlichen Eisenbahn-Direktion (KED) Bromberg leitete er das

maschinentechnische Büro. Bereits 1875 wurde er in das Ministerium für Handel,

Gewerbe und öffentliche Arbeiten als Hilfsarbeiter berufen. Beim Betriebsamt der

Berliner Stadt- und Ringbahn war er an ihrer Inbetriebnahme beteiligt, ehe er 1883

Mitglied der KED Berlin wurde.

Geitel war Geheimer Regierungsrat und Oberregierungsrat a. D., langjähriges

Mitglied des Patentamtes, wo er sich speziell auf dem Gebiet der Beleuchtung und

Heizung, des Maschinenbaues und Eisenbahnwesens betätigte. Er war Verfasser und

Herausgeber einer Anzahl von technischen und schöngeistigen Werken. 1885 und 1887

holte er sich durch Teilnahme an Preisausschreiben für preisgekrönte Arbeiten

jeweils den Geldpreis des VDMI.

Geitel war Geheimer Regierungsrat und Oberregierungsrat a. D., langjähriges

Mitglied des Patentamtes, wo er sich speziell auf dem Gebiet der Beleuchtung und

Heizung, des Maschinenbaues und Eisenbahnwesens betätigte. Er war Verfasser und

Herausgeber einer Anzahl von technischen und schöngeistigen Werken. 1885 und 1887

holte er sich durch Teilnahme an Preisausschreiben für preisgekrönte Arbeiten

jeweils den Geldpreis des VDMI. Aus rheinischem Bauerngeschlecht stammend, verließ Schrey die Berliner

Gewerbeakademie mit ausgezeichnetem Abschlussexamen. Das gleiche Prädikat erzielte

er bei seiner Baumeisterprüfung. Bei der Königlichen Eisenbahn-Direktion Berlin

wurde er Vorstand des maschinentechnischen Büros. Nach kurzer Tätigkeit im

Ministerium der öffentlichen Arbeiten und im Kaiserlichen Patentamt wurde er mit

dem Bau und der Einrichtung der Waggonfabrik Danzig beauftragt, die er bis 1911

als Generaldirektor leitete. Aus der Norddeutschen Wagenbau-Vereinigung einen

Zusammenschluss sämtlicher deutschen Waggonfabriken herbeizuführen, gelang ihm nicht

restlos. Als Vorsitzer des Eisenbahn-Wagenbau-Verbandes oblag ihm die schwierige

Aufgabe der Umstellung auf Friedensproduktion nach dem 1. Weltkrieg. Schrey

wurde durch Verleihung des Dr.-Ing. E. h. geehrt.

Aus rheinischem Bauerngeschlecht stammend, verließ Schrey die Berliner

Gewerbeakademie mit ausgezeichnetem Abschlussexamen. Das gleiche Prädikat erzielte

er bei seiner Baumeisterprüfung. Bei der Königlichen Eisenbahn-Direktion Berlin

wurde er Vorstand des maschinentechnischen Büros. Nach kurzer Tätigkeit im

Ministerium der öffentlichen Arbeiten und im Kaiserlichen Patentamt wurde er mit

dem Bau und der Einrichtung der Waggonfabrik Danzig beauftragt, die er bis 1911

als Generaldirektor leitete. Aus der Norddeutschen Wagenbau-Vereinigung einen

Zusammenschluss sämtlicher deutschen Waggonfabriken herbeizuführen, gelang ihm nicht

restlos. Als Vorsitzer des Eisenbahn-Wagenbau-Verbandes oblag ihm die schwierige

Aufgabe der Umstellung auf Friedensproduktion nach dem 1. Weltkrieg. Schrey

wurde durch Verleihung des Dr.-Ing. E. h. geehrt. Denninghoff war Geheimer und Ober-Regierungsrat und langjähriges Mitglied des

Patentamtes. Seine Verdienste liegen auf den Fachgebieten Schnellbahn und

Luftfahrt. Nach Gründung der Studiengesellschaft für elektrische

Schnellbahnen GmbH leitete Denninghoff in Gemeinschaft mit dem Geheimen Baurat

Lochner die von 1901 bis 1903 unternommenen Versuchsfahrten, die anfänglich wegen

verschiedener Störungen unterbrochen wurden. Bei späteren Versuchsfahrten zwischen

Marienfelde – Zossen wurden im Oktober 1903 Geschwindigkeiten über

210 km/h erreicht. 1904 setzte Denninghoff die Versuche mit verschiedenen

Wagenmodellen bei der Studiengesellschaft fort, um die Luftwiderstände der Wagen zu

ergründen. In Glasers Annalen veröffentlichte er einen „Rückblick auf die

Versuchsfahrten mit 200 km Geschwindigkeit 1901 bis 1903” (1935). Nach

Liquidation der Studiengesellschaft trat er in das Patentamt ein, wo er sich bis zu

seiner Pensionierung hauptsächlich auf dem Gebiet der Luftfahrt betätigte.

Denninghoff war Geheimer und Ober-Regierungsrat und langjähriges Mitglied des

Patentamtes. Seine Verdienste liegen auf den Fachgebieten Schnellbahn und

Luftfahrt. Nach Gründung der Studiengesellschaft für elektrische

Schnellbahnen GmbH leitete Denninghoff in Gemeinschaft mit dem Geheimen Baurat

Lochner die von 1901 bis 1903 unternommenen Versuchsfahrten, die anfänglich wegen

verschiedener Störungen unterbrochen wurden. Bei späteren Versuchsfahrten zwischen

Marienfelde – Zossen wurden im Oktober 1903 Geschwindigkeiten über

210 km/h erreicht. 1904 setzte Denninghoff die Versuche mit verschiedenen

Wagenmodellen bei der Studiengesellschaft fort, um die Luftwiderstände der Wagen zu

ergründen. In Glasers Annalen veröffentlichte er einen „Rückblick auf die

Versuchsfahrten mit 200 km Geschwindigkeit 1901 bis 1903” (1935). Nach

Liquidation der Studiengesellschaft trat er in das Patentamt ein, wo er sich bis zu

seiner Pensionierung hauptsächlich auf dem Gebiet der Luftfahrt betätigte. Strasser war Geheimer Regierungsrat und langjähriges Mitglied des Patentamtes. Er

schlug die Laufbahn für den höheren Eisenbahndienst ein, in dem er 1878 als

Bauführer bei der Eisenbahn-Direktion Berlin zu Abnahmen der ersten

Stadtbahnlokomotiven bei den Firmen Hohenzollern und Schichau herangezogen wurde.

1883 bis 1888 war er, teilweise als Regierungs-Baumeister, beim

Eisenbahn-Betriebsamt Schneidemühl und in den Hauptwerkstätten Berlin und Erfurt

tätig. Als Eisenbahn-Bauinspektor trat er 1891 zum Patentamt über, dem er 32 Jahre

als Vorprüfer, Mitglied von Beschwerde- und Nichtigkeitsabteilungen, Vorsitzender

der Anmelde-Abteilung II (1900 bis 1914) und als Direktor bis 1923

angehörte.

Strasser war Geheimer Regierungsrat und langjähriges Mitglied des Patentamtes. Er

schlug die Laufbahn für den höheren Eisenbahndienst ein, in dem er 1878 als

Bauführer bei der Eisenbahn-Direktion Berlin zu Abnahmen der ersten

Stadtbahnlokomotiven bei den Firmen Hohenzollern und Schichau herangezogen wurde.

1883 bis 1888 war er, teilweise als Regierungs-Baumeister, beim

Eisenbahn-Betriebsamt Schneidemühl und in den Hauptwerkstätten Berlin und Erfurt

tätig. Als Eisenbahn-Bauinspektor trat er 1891 zum Patentamt über, dem er 32 Jahre

als Vorprüfer, Mitglied von Beschwerde- und Nichtigkeitsabteilungen, Vorsitzender

der Anmelde-Abteilung II (1900 bis 1914) und als Direktor bis 1923

angehörte. De Grahl wurde in Hamburg geboren und studierte in Berlin-Charlottenburg. Schon

als Student erhielt er eine Medaille Friedrich Wilhelm IV. für die Lösung einer

Preisaufgabe auf physikalischem Gebiet. Er war dann zunächst bei den

Deutsch-Österreichischen Mannesmannröhren-Werken Komotau in Nordböhmen (heute Chomutov

in Tschechien) tätig, wo 1890 die ersten nahtlosen Rohre der Welt hergestellt wurden.

Später arbeitete er als Versuchsingenieur des Dampfkessel-Revisions-Vereins in Berlin.

Schon 1895 kam er zur Fabrik für Marcotty-Apparate und Armaturen GmbH in

Berlin-Zehlendorf, wo er es bis zum technischen Direktor brachte.

De Grahl wurde in Hamburg geboren und studierte in Berlin-Charlottenburg. Schon

als Student erhielt er eine Medaille Friedrich Wilhelm IV. für die Lösung einer

Preisaufgabe auf physikalischem Gebiet. Er war dann zunächst bei den

Deutsch-Österreichischen Mannesmannröhren-Werken Komotau in Nordböhmen (heute Chomutov

in Tschechien) tätig, wo 1890 die ersten nahtlosen Rohre der Welt hergestellt wurden.

Später arbeitete er als Versuchsingenieur des Dampfkessel-Revisions-Vereins in Berlin.

Schon 1895 kam er zur Fabrik für Marcotty-Apparate und Armaturen GmbH in

Berlin-Zehlendorf, wo er es bis zum technischen Direktor brachte.

Das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium, das Studium des Maschinenbaus an der Technischen

Hochschule Charlottenburg und die Ausbildung als Regierungsbauführer – alles

absolvierte Metzeltin in seiner Heimatstadt Berlin. Als Regierungsbaumeister war

er in den Bezirken Essen und Saarbrücken tätig, als ihn sein Schicksalsjahr 1900

nach Hannover führte, wo er als Abnahmebeamter mit der Hanomag zu tun hatte. Bei

ihr trat er 1901 als Oberingenieur ein und leitete 23 Jahre lang den Lokomotivbau.

Ehrungen, wie der Titel Königlicher Baurat und die Würde des

Dr.-Ing. E. h., verliehen von der Technischen Hochschule Hannover,

fallen in diese Zeit. Seit 1924 im Aufsichtsrat der Hanomag, widmete er sich ganz

dem von ihm 1918 gegründeten Lokomotiv-Normen-Ausschuss.

Das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium, das Studium des Maschinenbaus an der Technischen

Hochschule Charlottenburg und die Ausbildung als Regierungsbauführer – alles

absolvierte Metzeltin in seiner Heimatstadt Berlin. Als Regierungsbaumeister war

er in den Bezirken Essen und Saarbrücken tätig, als ihn sein Schicksalsjahr 1900

nach Hannover führte, wo er als Abnahmebeamter mit der Hanomag zu tun hatte. Bei

ihr trat er 1901 als Oberingenieur ein und leitete 23 Jahre lang den Lokomotivbau.

Ehrungen, wie der Titel Königlicher Baurat und die Würde des

Dr.-Ing. E. h., verliehen von der Technischen Hochschule Hannover,

fallen in diese Zeit. Seit 1924 im Aufsichtsrat der Hanomag, widmete er sich ganz

dem von ihm 1918 gegründeten Lokomotiv-Normen-Ausschuss. In Russisch-Polen geboren, studierte Fischer

nach absolviertem Gymnasium in Beuthen

Berg- und Hüttenkunde in Leoben und Berlin. Nach seiner Tätigkeit bei Hüttenwerken

Oberschlesiens und Westdeutschlands machte er den Ersten Weltkrieg als Offizier an

allen Fronten mit. Von 1918 bis 1921 war er Abteilungsleiter im

Reichsschatzministerium, danach vertrat er die Siegener Eisenindustrie im Konzern

der Vereinigten Stahlwerke. Dem Wissenschaftlichen Ausschuss der „Hütte”

gehörte Fischer als Mitarbeiter an. Die Technische Universität Berlin ernannte ihn

zum Ehrensenator.

In Russisch-Polen geboren, studierte Fischer

nach absolviertem Gymnasium in Beuthen

Berg- und Hüttenkunde in Leoben und Berlin. Nach seiner Tätigkeit bei Hüttenwerken

Oberschlesiens und Westdeutschlands machte er den Ersten Weltkrieg als Offizier an

allen Fronten mit. Von 1918 bis 1921 war er Abteilungsleiter im

Reichsschatzministerium, danach vertrat er die Siegener Eisenindustrie im Konzern

der Vereinigten Stahlwerke. Dem Wissenschaftlichen Ausschuss der „Hütte”

gehörte Fischer als Mitarbeiter an. Die Technische Universität Berlin ernannte ihn

zum Ehrensenator. Gerhard Krienitz wurde 1907 in München als Sohn eines Musikwissenschaftlers

geboren. Er studierte an der dortigen Technischen Hochschule Elektrotechnik und

wurde anschließend nach dreijähriger Referendarausbildung bei der Deutschen

Reichsbahn 1935 Regierungsbaumeister. Nach Tätigkeiten im Reichsbahn-Zentralamt

München und im Reichsverkehrsministerium in Berlin wurde er Anfang 1944

Reichsbahnoberrat und Leiter der Stromversorgung und des Betriebs der Berliner

S-Bahn.

Gerhard Krienitz wurde 1907 in München als Sohn eines Musikwissenschaftlers

geboren. Er studierte an der dortigen Technischen Hochschule Elektrotechnik und

wurde anschließend nach dreijähriger Referendarausbildung bei der Deutschen

Reichsbahn 1935 Regierungsbaumeister. Nach Tätigkeiten im Reichsbahn-Zentralamt

München und im Reichsverkehrsministerium in Berlin wurde er Anfang 1944

Reichsbahnoberrat und Leiter der Stromversorgung und des Betriebs der Berliner

S-Bahn. Seit 1980 war der Eisenbahningenieur in der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn

in Frankfurt am Main zunächst als Referent und anschließend als Leiter der

Hauptabteilung Elektrotechnik für elektrotechnische Anlagen sowie für den Bau, den

Einsatz und die Instandhaltung der elektrischen Triebfahrzeuge zuständig. Außerdem

wirkte Harprecht in zahlreichen nationalen und internationalen Gremien mit. Besonders

hervorzuheben ist u. a. sein langjähriges Engagement im Fachwissenschaftlichen Beirat

des DMG-Organs „ZEV+DET Glasers Annalen”.

Seit 1980 war der Eisenbahningenieur in der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn

in Frankfurt am Main zunächst als Referent und anschließend als Leiter der

Hauptabteilung Elektrotechnik für elektrotechnische Anlagen sowie für den Bau, den

Einsatz und die Instandhaltung der elektrischen Triebfahrzeuge zuständig. Außerdem

wirkte Harprecht in zahlreichen nationalen und internationalen Gremien mit. Besonders

hervorzuheben ist u. a. sein langjähriges Engagement im Fachwissenschaftlichen Beirat

des DMG-Organs „ZEV+DET Glasers Annalen”. Geboren in Grünwald bei München, legte Houzer 1936 sein Abitur am Humanistischen

Gymnasium in München ab. Nach Arbeits- und Wehrdienst nahm er 1939 sein Studium an

der Technischen Hochschule München auf, welches er – unterbrochen durch

Kriegsdienst – 1948 als Dipl.-Ing. abschloss. 1948 bis 1950 war er für den

Bereich Bayern im Vertrieb der Vereinigten Deutschen Metallwerke (VDM) tätig. 1950

wechselte er in die Bahnabteilung der damaligen Siemens-Schuckert-Werke in Nürnberg,

später Erlangen. Dort übernahm er Führungsaufgaben im Vertrieb von

Nahverkehrsfahrzeugen und 1968 die Leitung der Abteilung Nahverkehrsfahrzeuge. Es

folgten die Ernennung zum Prokuristen, 1970 die Übernahme der Abteilung Stationäre

Bahnanlagen einschließlich Leitungsbau und 1974 die Ernennung zum Direktor. 1981

trat er in den Ruhestand.

Geboren in Grünwald bei München, legte Houzer 1936 sein Abitur am Humanistischen

Gymnasium in München ab. Nach Arbeits- und Wehrdienst nahm er 1939 sein Studium an

der Technischen Hochschule München auf, welches er – unterbrochen durch

Kriegsdienst – 1948 als Dipl.-Ing. abschloss. 1948 bis 1950 war er für den

Bereich Bayern im Vertrieb der Vereinigten Deutschen Metallwerke (VDM) tätig. 1950

wechselte er in die Bahnabteilung der damaligen Siemens-Schuckert-Werke in Nürnberg,

später Erlangen. Dort übernahm er Führungsaufgaben im Vertrieb von

Nahverkehrsfahrzeugen und 1968 die Leitung der Abteilung Nahverkehrsfahrzeuge. Es

folgten die Ernennung zum Prokuristen, 1970 die Übernahme der Abteilung Stationäre

Bahnanlagen einschließlich Leitungsbau und 1974 die Ernennung zum Direktor. 1981

trat er in den Ruhestand. Der gebürtige Münchener

absolvierte eine Ausbildung zum Industriekaufmann und trat

nach Wehrmachtseinsatz, Gefangenschaft und Internierung im Jahr 1947 in die

Allgemeine Electricitäts-Gesellschaft (AEG) in München ein. Dort übernahm er

verschiedene vertriebskaufmännische und technisch-kaufmännische Aufgaben, u. a.

in Portugal im Rahmen der 50-Hz-Arbeitsgemeinschaft. 1957 wurde er kaufmännischer

Leiter der Fahrleitungsabteilung in Frankfurt am Main. 1969 wurde er zum Prokuristen

ernannt. 1976 übernahm er die Leitung des Bereichs Bahnleitungen und die

kaufmännische Leitung des Fachbereichs Stationäre Anlagen, 1981 erfolgte die

Ernennung zum Direktor.

Der gebürtige Münchener

absolvierte eine Ausbildung zum Industriekaufmann und trat

nach Wehrmachtseinsatz, Gefangenschaft und Internierung im Jahr 1947 in die

Allgemeine Electricitäts-Gesellschaft (AEG) in München ein. Dort übernahm er

verschiedene vertriebskaufmännische und technisch-kaufmännische Aufgaben, u. a.

in Portugal im Rahmen der 50-Hz-Arbeitsgemeinschaft. 1957 wurde er kaufmännischer

Leiter der Fahrleitungsabteilung in Frankfurt am Main. 1969 wurde er zum Prokuristen

ernannt. 1976 übernahm er die Leitung des Bereichs Bahnleitungen und die

kaufmännische Leitung des Fachbereichs Stationäre Anlagen, 1981 erfolgte die

Ernennung zum Direktor. Neben seinen beruflichen Aufgaben und auch im Ruhestand war Görlitz vielfältig

ehrenamtlich tätig: als Mitglied und Vorsitzender des Beirats des

DIN-Normenausschusses Schienenfahrzeuge, als Präsidiumsmitglied des Verbandes der

Bahnindustrie in Deutschland (VDB) und Vorsitzender des VDB-Wirtschaftsausschusses,

als stellvertretender Vorsitzender der Lenkungsgruppe der

Forschungsgemeinschaft Rad/Schiene, als Mitglied des Fachwissenschaftlichen Beirats

von „ZEV + DET Glasers Annalen”, als Mitglied des Fachbeirats und

Mitherausgeber weiterer eisenbahntechnischer Fachzeitschriften sowie als Mitglied

des Kuratoriums des Deutschen Museums in München. 2004 wurde ihm vom

Bundespräsidenten für sein langjähriges engagiertes Wirken auf dem Gebiet des

Eisenbahnwesens, seinen beruflichen und ehrenamtlichen Einsatz für einen

ökonomischen und ökologisch ausgerichteten Schienenverkehr und die gezielte

Förderung der Kooperation zwischen den Schienenverkehrsunternehmen, der

Bahnindustrie sowie der Forschung und Lehre das Verdienstkreuz am Bande des

Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen.

Neben seinen beruflichen Aufgaben und auch im Ruhestand war Görlitz vielfältig

ehrenamtlich tätig: als Mitglied und Vorsitzender des Beirats des

DIN-Normenausschusses Schienenfahrzeuge, als Präsidiumsmitglied des Verbandes der

Bahnindustrie in Deutschland (VDB) und Vorsitzender des VDB-Wirtschaftsausschusses,

als stellvertretender Vorsitzender der Lenkungsgruppe der

Forschungsgemeinschaft Rad/Schiene, als Mitglied des Fachwissenschaftlichen Beirats

von „ZEV + DET Glasers Annalen”, als Mitglied des Fachbeirats und

Mitherausgeber weiterer eisenbahntechnischer Fachzeitschriften sowie als Mitglied

des Kuratoriums des Deutschen Museums in München. 2004 wurde ihm vom

Bundespräsidenten für sein langjähriges engagiertes Wirken auf dem Gebiet des

Eisenbahnwesens, seinen beruflichen und ehrenamtlichen Einsatz für einen

ökonomischen und ökologisch ausgerichteten Schienenverkehr und die gezielte

Förderung der Kooperation zwischen den Schienenverkehrsunternehmen, der

Bahnindustrie sowie der Forschung und Lehre das Verdienstkreuz am Bande des

Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Alfred Bognar wurde 1929 in Kaiserslautern geboren und wuchs später in Magdeburg auf.

Nach dem Ende des 2. Weltkriegs machte er dort eine Ausbildung zum diplomierten

Wirtschaftsprüfer. Ende des Jahres 1949 kam er mit seinen Eltern nach Erlangen und

trat dort in die Buchhaltung der Siemens AG ein. In seiner Freizeit bildete er

sich von 1951 bis 1954 in Nürnberg zum staatlich geprüften Bilanzbuchhalter weiter.

1959 wechselte er dann bei Siemens in die Revisionsabteilung und später als

Projektkaufmann für Großprojekte in die Technische Stammabteilung TS 1. Seine

berufliche Laufbahn und sein Herz hingen aber in den folgenden Jahren am Leitungsbau,

den er bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1994 als Prokurist und Abteilungsdirektor

kaufmännisch leitete.

Alfred Bognar wurde 1929 in Kaiserslautern geboren und wuchs später in Magdeburg auf.

Nach dem Ende des 2. Weltkriegs machte er dort eine Ausbildung zum diplomierten

Wirtschaftsprüfer. Ende des Jahres 1949 kam er mit seinen Eltern nach Erlangen und

trat dort in die Buchhaltung der Siemens AG ein. In seiner Freizeit bildete er

sich von 1951 bis 1954 in Nürnberg zum staatlich geprüften Bilanzbuchhalter weiter.

1959 wechselte er dann bei Siemens in die Revisionsabteilung und später als

Projektkaufmann für Großprojekte in die Technische Stammabteilung TS 1. Seine

berufliche Laufbahn und sein Herz hingen aber in den folgenden Jahren am Leitungsbau,

den er bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1994 als Prokurist und Abteilungsdirektor

kaufmännisch leitete. Studium der Elektrotechnik an der Universität Karlsruhe; 1978 Promotion zum Dr.-Ing.;

seit 1978 in unterschiedlichen Positionen in der Schienenfahrzeugindustrie tätig;

seit 1998 Geschäftsführer der ALSTOM LHB GmbH sowie seit Januar 2002 zuständig für

Business Development und Sales & Marketing; Deutsche Maschinentechnische

Gesellschaft: Mitglied des Vorstands, von 1999 bis 2009 Erster Vorsitzender; Verband der

Bahnindustrie in Deutschland e. V. (VDB): seit 1998 Mitglied des Präsidiums

(zwischenzeitlich Präsident, Vizepräsident); VDV-Förderkreis e. V. (Verband

Deutscher Verkehrsunternehmen): Erster Sprecher; Mitherausgeber der ETR -

Eisenbahntechnische Rundschau; Mitglied im Fachwissenschaftlichen Beirat der

ZEVrail Glasers Annalen. Ernennung zum Ehrenmitglied im Jahr

2011. Verleihung der Beuth-Ehrenmedaille der DMG im Jahr 2013

(

Studium der Elektrotechnik an der Universität Karlsruhe; 1978 Promotion zum Dr.-Ing.;

seit 1978 in unterschiedlichen Positionen in der Schienenfahrzeugindustrie tätig;

seit 1998 Geschäftsführer der ALSTOM LHB GmbH sowie seit Januar 2002 zuständig für

Business Development und Sales & Marketing; Deutsche Maschinentechnische

Gesellschaft: Mitglied des Vorstands, von 1999 bis 2009 Erster Vorsitzender; Verband der

Bahnindustrie in Deutschland e. V. (VDB): seit 1998 Mitglied des Präsidiums

(zwischenzeitlich Präsident, Vizepräsident); VDV-Förderkreis e. V. (Verband

Deutscher Verkehrsunternehmen): Erster Sprecher; Mitherausgeber der ETR -

Eisenbahntechnische Rundschau; Mitglied im Fachwissenschaftlichen Beirat der

ZEVrail Glasers Annalen. Ernennung zum Ehrenmitglied im Jahr

2011. Verleihung der Beuth-Ehrenmedaille der DMG im Jahr 2013

(